2021-09-29 10:23:53

开始今天的文章之前,

先给大家看几个数据。

中国的海岸线长达一万八千多公里,

从1840年到1940年的100年间,

西方列强和其他国家

从海上入侵我国达到479次,

入侵舰船达到1860多艘次……

历史一次又一次警示我们:

没有强大的海防,

就没有稳固的国家安全。

1982年,

中国签署《联合国海洋公约法》,

使我国拥有了12海里的领海权

和200海里的专属经济区。

可我们大家都知道:

地球是圆的,

直线传播的传统雷达信号

一旦超出几十公里的范围,

就根本无法看到地平线以下的目标。

所以,一旦有敌机起飞,

当我们能从海平面发现它们时,

敌人就已经打过来了……

200海里怎么管?

中国的海疆怎么守?

面对这样严酷的事实,

上世纪八十年代,

一位科学家从零开始、艰难探索,

誓为祖国的万里海疆装上“千里眼”。

他带领团队用了近40年的努力,

一次次冲破国外技术封锁,

硬是为祖国筑起一道

可以让雷达波贴着海平面“跑”,

彻底打破地球曲率限制,

让原先看不到的飞机、舰船,

甚至是超低空飞行的隐身战机

全部都一览无余、尽收眼底的

“海防长城”。

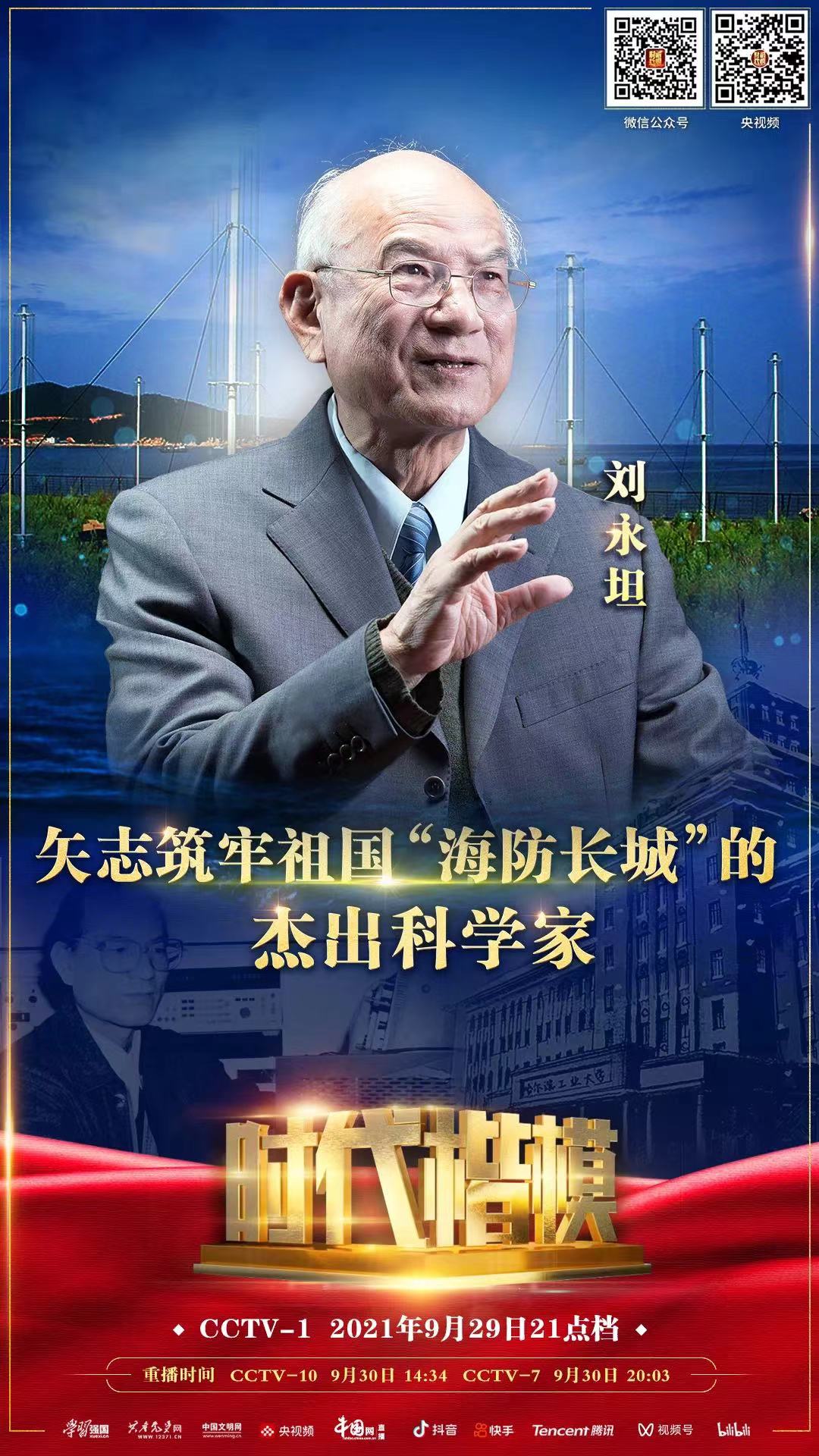

他,

就是国家最高科学技术奖获得者,

我国对海探测

新体制雷达理论和技术奠基人,

成功研制出的我国首部具有

全天时、全天候、远距离

探测功能的对海新体制雷达,

今年已经85岁的两院院士

刘永坦教授!

01

1936年12月,

刘永坦出生在南京一个书香门第。

父亲是工程师、母亲是教师。

然家国蒙难,民何以安,

刘永坦出生仅仅一年后,

惨绝人寰的南京大屠杀就发生了。

从还是个婴孩开始,

他与父母一起辗转各地不停逃难。

几年的逃难之路,

让在他很小年纪就亲历和目睹了

山河破碎、国破家亡,

日本的飞机轰炸过后,

满是同胞尸体被鲜血染红的江面,

像刀刻一般,

深深刻在他幼小的记忆里。

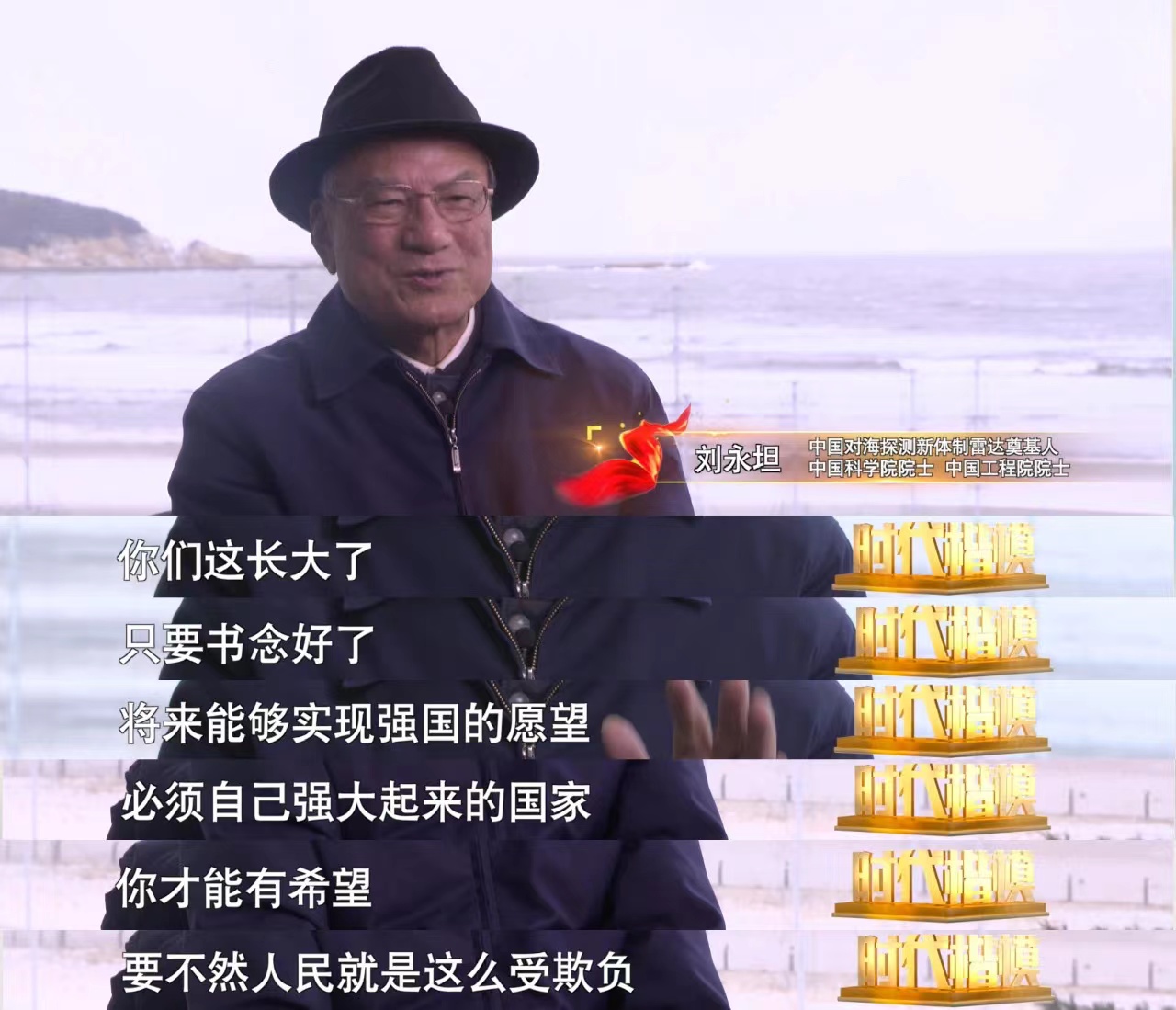

刘永坦至今还记得,

一家人终于逃到重庆之后,

母亲坐在油灯下

教他读《满江红》时的满腔激愤;

父亲一次次对挥斥拳头怒号着:

为什么我们只能眼睁睁看着

日本飞机投弹?

都是因为我们国家太弱了,

连自己飞机也造不了!

他牢牢记得父亲对他说的话:

你们把书念好了,

将来就能够实现强国的愿望,

国家强大起来了,

老百姓才不会这么受欺负。

从此,“把书读好报效祖国”

成为少年刘永坦唯一的志向。

1953年,刘永坦高考考出优异成绩,

正在犹豫报考哪所大学时,

他在《新华日报》上看到一篇文章:

《哈工大——红色工程师的摇篮》。

一心想要报效祖国的刘永坦,

看到“红色工程师的摇篮”这几个字,

顿时心潮澎湃、激动不已,

“这不就是自己一直追求的理想吗?”

怀着当一名“红色工程师”的志向,

17岁的刘永坦背上行囊,

从温暖的南国踏上了前往

祖国东北的列车……

而这一走,他把整个人生

献给了新中国的国防事业!

02

1978年,已是哈工大副教授的刘永坦

以优异的成绩通过选拔,

成为改革开放后

第一批出国进修人员,来到英国。

在这里,他看到了我国雷达技术

与国外的巨大差距。

“中国必须要发展新体制雷达!”

1981年,刘永坦带着建造

中国人自己的“新体制雷达”的宏愿

踏上回国的路,

只是谁也没有想到,

从1981年踏上这条路,

刘永坦这一走

竟然就是整整40年……

当时正处于改革开放初期,

为了能争取科研立项,

刘永坦一趟趟地跑北京,

详细阐释新体制雷达的优越性、可行性。

一些专家认为:

“既然美国、英国

都没有这种新体制雷达,

我们中国为什么要花巨资研究?”

“这是完完全全从零起步,

甚至极有可能几十年下来

都没有任何成果……”

“如果研究不能成功,

国家所投入的巨额资金

岂不打了水漂?”

面对领导和专家的种种疑虑,

刘永坦没有放弃,

他一趟趟地跑,

一遍一遍地解释、演示。

1982年的秋天,转机终于出现——

新体制雷达项目终于

得到了相关单位的认可,

尤其是受到为“两弹一星”做出重大贡献的

陈芳允院士的高度重视。

为了能让项目尽快立项,

刘永坦带领团队

经历了夜以继日的

推导论证、奋笔疾书,

终于在1983年完成了一份20多万字的

《新体制雷达的总体方案论证报告》。

当时没有计算机,

没有打印机、没有雪白的A4纸,

这一份一笔一划

在稿纸上手写来的

长达20万字报告完成后,

第一时间被送到了

航天工业部科技委员会,

并顺利通过专家们的评审。

正是在刘永坦的不懈坚持下,

中国的新体制雷达创新之路

终于正式拉开了帷幕。

03

1986年7月,刘永坦带领团队,

经过800多个日夜的努力,

经过数千次实验、

获取数万个测试数据,

新体制雷达研发的理论体系破冰确立。

在很多人看来

这个攻关项目可以结题报奖了,

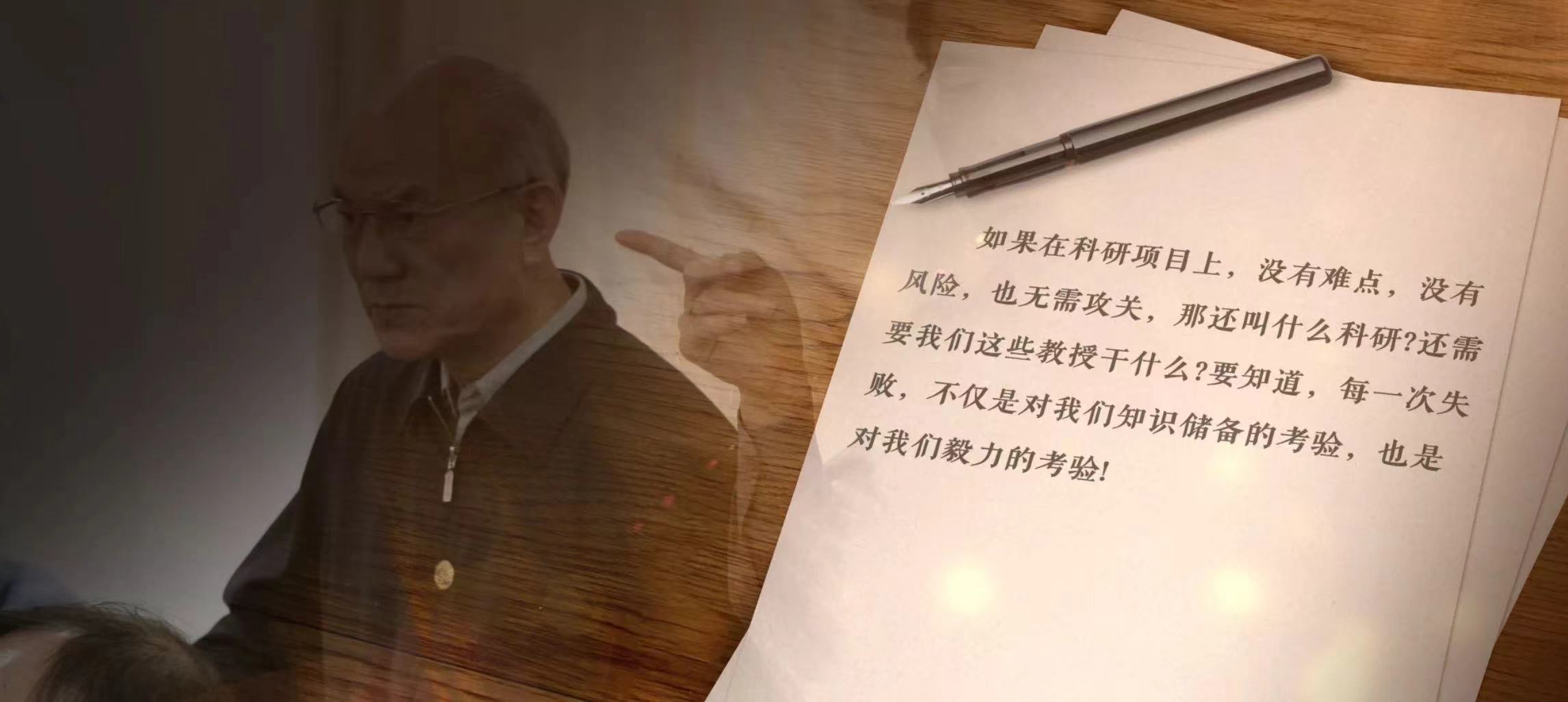

刘永坦却说:

只有理论突破还远远不够,

我们真正需要的不是“纸上谈兵”,

而是具有实际意义的雷达实验站!

可从一份理论报告

到真正变成一套完善的系统,

这将又是一次从零开始的艰苦探索。

已经50岁的刘永坦

选择再一次重新出发、破冰前行!

作为主帅,刘永坦承担着

比别人更加繁重的任务,

常年的超负荷工作,

让他患上了严重的腰椎间盘突出。

他强忍着病痛,

终于在1989年,

带领团队在山东威海

建成了我国第一个新体制雷达站。

然而,对于54岁的刘永坦来说,

这只是攻克新的技术难关的开始。

他和团队驻守在这片荒滩的目标只有一个,

就是捕捉那一道

特殊的雷达信号——目标回波!

令人一次次沮丧的是,

刘永坦和团队

接收到的全部都是海浪的回波,

要想从数以亿计海杂波中锁定目标,

简直就是现实版的大海捞针。

在之后九个月的时间里,

他们每一天几乎都是

在实验和设备调试中度过。

1990年4月3日,

荒芜的海滩一扫往日的寂静,

屏幕上出现了一个小小的光点,

当他们确定这就是

新体制雷达技术探测到的

海上远距离目标时,

那一刻,大家激动地抱头痛哭,

一行行热泪是期盼太久的喜悦

更是一场酣畅淋漓的释放。

这项成功让刘永坦斩获

1991年国家科技进步奖一等奖,

当年当选中国科学院学部委员(院士),

1994年当选中国工程院首届院士。

年近花甲,功成名就,

很多人以为他该歇歇了,

刘永坦却没有停,

因为他的目标

不是出名、更不是获奖,

他心里清楚得很,

仅仅这样一座小实验站

还远不足以服务整个国家的海防。

此时已经54岁的刘永坦,

又一次默默地给自己

定了一个新的目标:

为国家研制出一套

能真正布置在我们国防海防线上的

可供实用的装备工程!

这样的选择意味着

他将再次挑战荆棘坎坷,

选择了一条世界上无人走过的路!

04

为了在中国的海岸线上

创建新体制雷达工程,

刘永坦带领团队转战到条件最恶劣、

最艰苦的环境之中。

可他们谁也没有想到,

他们遇到了前所未有的困难,

而且这一干,竟又是20个春秋……

在新建的大型雷达站基地里,

迎接刘永坦和他的团队

是当头一棒:

目标淹没在了更复杂的

电离层杂波当中,

之前在威海实验站验证成功的方法

遇到了严峻的挑战!

几经分析研究,

刘永坦和团队终于发现,

威海的小型雷达实验站

与新建的大型雷达站地域不同,

雷达站距离赤道的位置越近,

受到的电离层干扰也就越严重。

刘永坦心里比任何人

都更痛苦、更焦急。

一连数个夜晚彻夜无眠,

他一次次分析、研判当下的情况,

发现能走的只有一条路:

就是要做大幅调整改动!

面对这条异常艰难的路,

刘永坦却从未动摇过自己的信念:

无论付出多大的代价,

都必须从头再来!

因为他知道:

没有强大的海防,

就没有稳固的国家安全!

关键核心技术

更是等不来、买不来,

必须靠我们自己去突破。

当时,横亘在他们面前最大的难关,

是如何减小电离层杂波的影响,

这是国际上公认的难题。

如果这个技术难关解决不了,

雷达就会变成“睁眼瞎”,

之前十多年的努力也将功亏一篑。

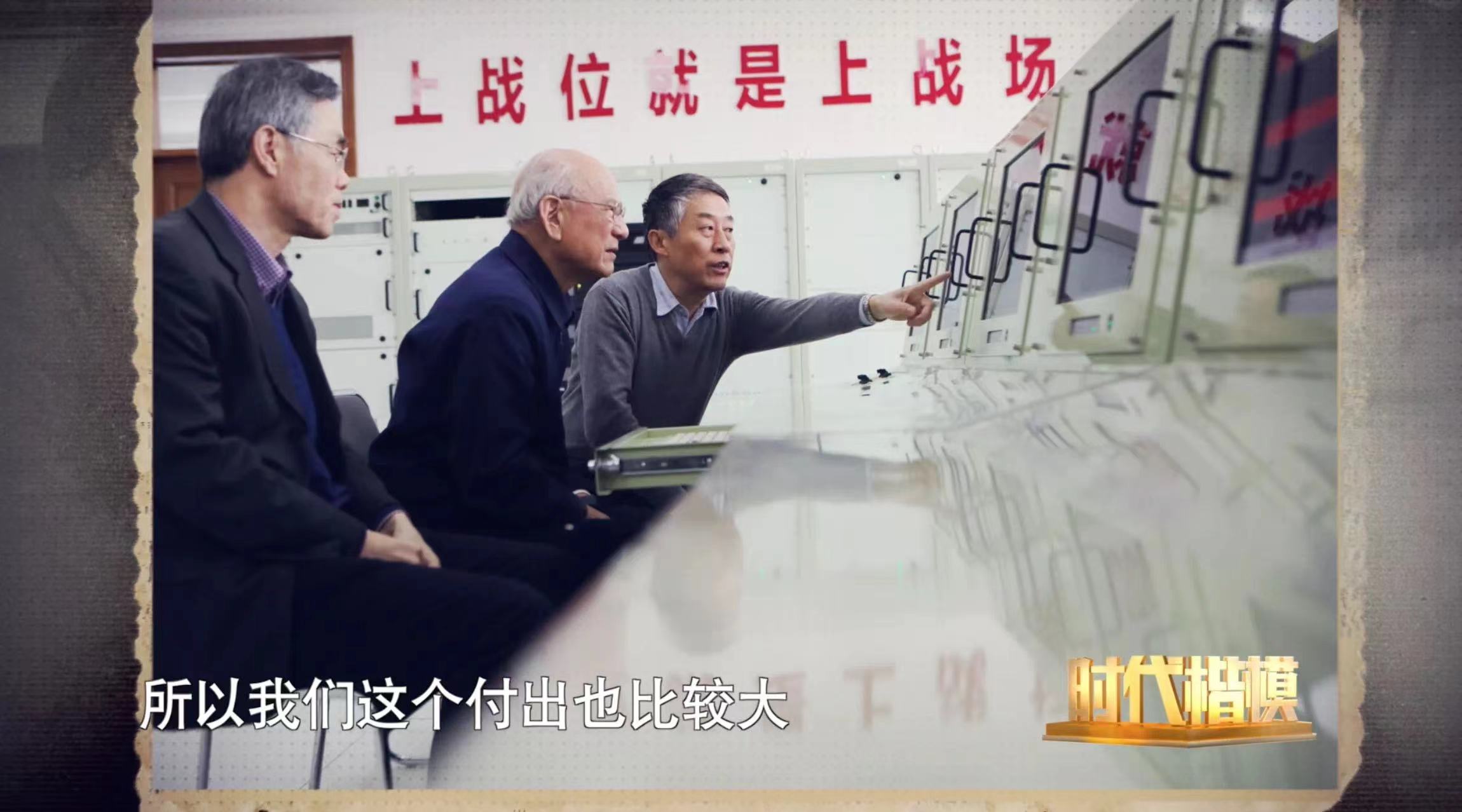

在这场没有硝烟的战役中,

刘永坦和团队20多名成员一起,

住在连火车都不通的偏僻海边,

拼着、搏着、战斗着!

他们每天三班倒,日夜奋战,

面对一个个技术难题,

一项项地攻关,

一次次地实验,

一次次地失败,

一次次地推翻,

又一次次地调整方案……

一年又一年过去了,

2011年秋天的一天,

从没有想过放弃,

更没有打过退堂鼓的他们

终于极大消除了电离层影响,

实现了海空兼容稳定探测。

这意味着刘永坦团队终于

成功研制出了我国首部具有

全天时、全天候、远距离

探测功能的对海新体制实装雷达,

实现了国家海防预警科技的

重大原始创新,

使我国成为极少数掌握远距离

实装雷达研制技术的国家之一。

为了这一刻,

刘永坦和他的团队,

又足足奋斗了二十年。

在这漫长的岁月里,

他们送走了自己最好的青春年华,

在这漫长的岁月里,

刘永坦已是白发苍苍的古稀之年!

这次实验成功之后,

刘永坦站在海边,

望着浩瀚、汹涌的大海,

长长地吁了一口气,

他终于完成了多年来的宏愿,

也完成父亲对他的嘱托,

“为中国人做点事。”

05

把新体制雷达的核心技术

牢牢地掌握在我们中国人自己手里,

把“战争的眼睛”牢牢掌握在

中国人自己手里,

这,就是刘永坦执着了40年,

为祖国干成的一件事,

为中国人做成的一件事!

2019年1月8日人民大会堂,

当83岁高龄的刘永坦

接过2018年度

国家最高科学技术奖获奖证书时,

会场上响起雷鸣般的掌声。

在这场万众瞩目的大会上,

刘永坦谦虚地说:

我只是一名普通的教师和科技工作者,

这份殊荣不仅属于我个人,

更属于我们团队,

属于这个伟大时代

所有爱国奉献的知识分子。

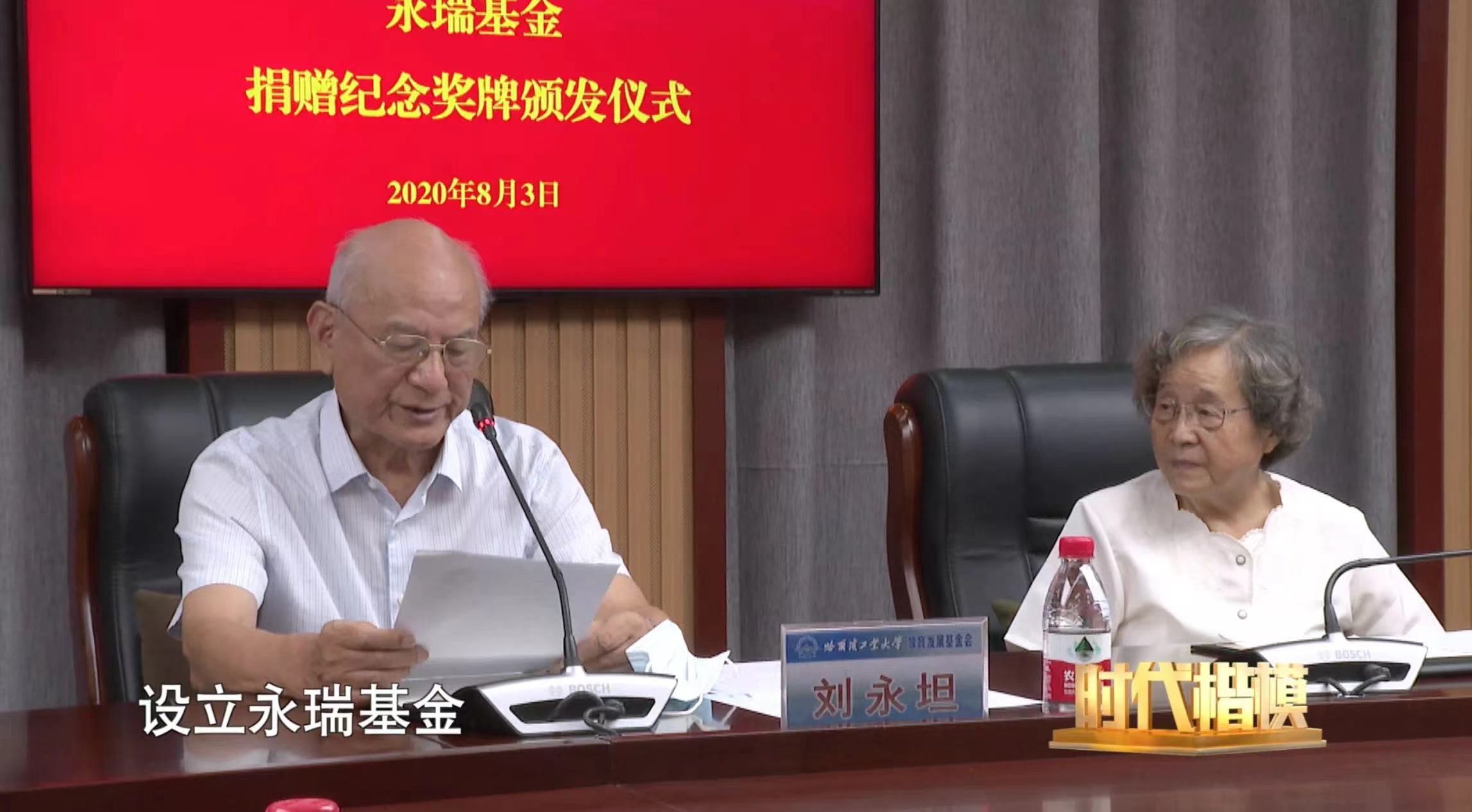

2019年8月3日,

他和妻子冯秉瑞教授相互搀扶着走进

哈尔滨工业大学行政楼,

将国家最高科学技术奖

800万元奖金全部捐出,

用于哈工大电子与信息学科人才培养。

他曾不止一次地说过:

我们团队的特点就是不服输,

不怕别人卡我们脖子,

往前走,自主创新。

即便到今天,85岁的他,

在走过了新体制雷达40年的研发路后,

还想要新体制雷达小型化,

更加广泛实用。

“我们怎么才能使国家强大呢?

那就是每个人都要按自己的努力去做。

我觉得我做自己这个项目

本身就带来了很大的精神上的愉快,

对一个知识分子来讲,

做这些事对国家有意义,

我觉得这是最大的报酬。”

刘永坦院士的这段话,

让我们看到了

一个科学家的家国情怀,

更像一盏明灯一样照亮了

我们每个人的内心:

把每一个个或大或小的

强大我们国家的想法付诸现实,

就是最最幸福的!